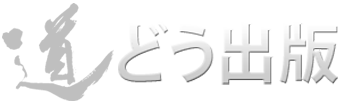

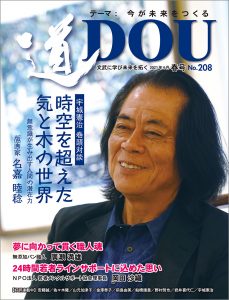

『道』208号 連載 写真家 野村哲也さん

◆写真家 野村哲也

連載『地球を歩く ~知られざる絶景を求めて~』

「夢の大学開校!」

世界の秘境と絶景を求めて150ヵ国以上を旅している

写真家 野村哲也さんの連載。

常に、「自分の周りが世界で一番幸せになる!」をめざし、

活動している野村さん。

今回は、野村さんが27歳の時に出会い、以来メンターとして

ものの見方、人との接し方、人生の楽しみ方を学んできたという

『天野博物館』の創始者・天野芳太郎の孫にあたる阪根博さん

(南米ペルー在住)を学長とする、オンライン阪根大学の様子を

綴ってくださいました。

(阪根さんには175号〈2013冬〉でインタビューを掲載しています)

阪根大学では、野村さんがこれまで出会ってきた「かっこいい大人」

の中でも、それぞれの分野で突出する力を発揮して、カリスマ的に

活躍している方々を講師陣に迎えていると言います。

コロナ禍にあっても、これまでと変わらぬエネルギーで、自ら行動して

楽しく貪欲に学ぶ野村さんの姿は、それだけで、時代や環境に流されず、

自分の人生を積極的に生き抜くひとつのお手本となっていると思います。