信頼と実証で常識の壁を乗り越え、

いま、未来へつなぐ

― 洗脳への挑戦 ―

一般社団法人 自然医学財団/健康回復学研究所所長 工藤 清敏

VS UK実践塾 宇城 憲治

海水で暮らしてきた「細胞」が集まってできたのが臓器で、

その臓器がネットワークして出来上がったのが動物や人間。

皮膚の表面以外の細胞はすべて塩水の中に生きているので、

それが一番快適な環境なのです。

つまり内部環境を海水のようにしておけば、

それが健康になる方法だということです。

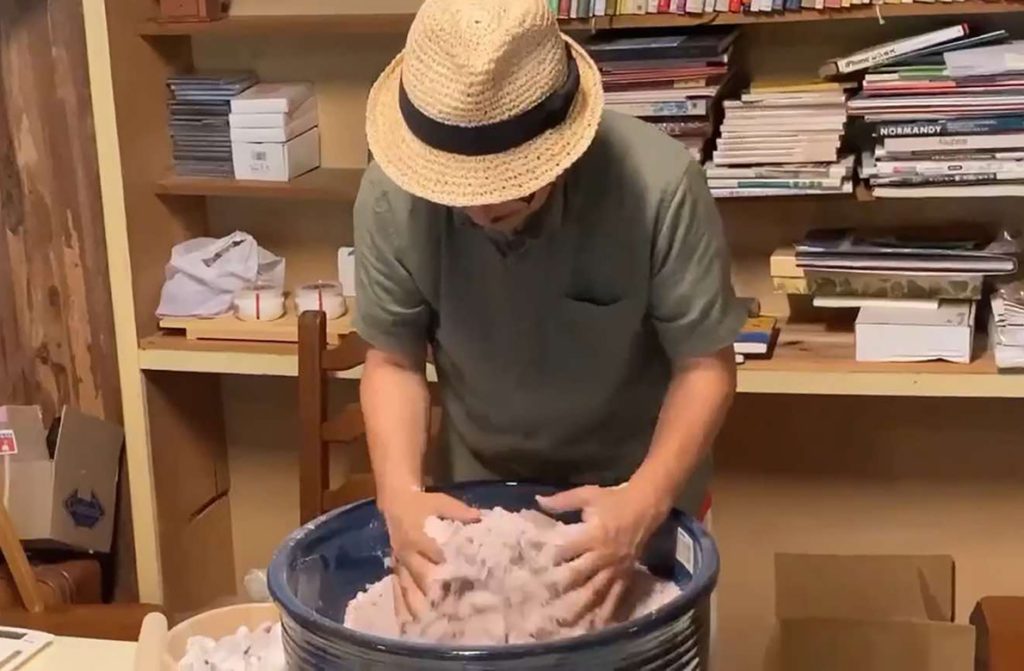

欧米のように自然の岩塩がない日本では古来より生きていくために人間の手で塩を作ってきた長い歴史がある。精製塩と手作り塩との違いは、そこに含まれる微量ミネラルの有無にあるという。しかし現在市場に出回っているのは圧倒的に精製塩だ。

工藤清敏氏は、20歳の頃に尿管結石を患ったことをきっかけに、ミネラルバランスのすぐれた塩であれば、「減塩」ではなく「増塩」することで身体の免疫力が高まることに気づき、以来、研究と実績を積む中で塩の真実と塩による健康法を全国に伝え歩いている。

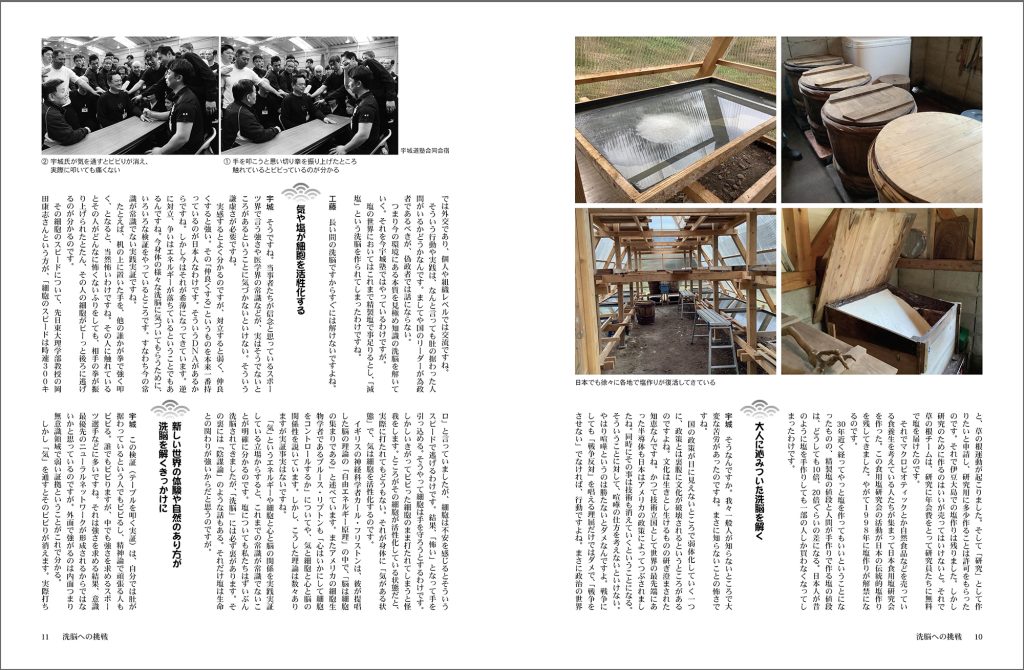

医学界の常識である「減塩」という洗脳をいかに解いていくか。それは、「力は筋力から」という「常識」を「細胞の活性化」という実証で覆している宇城氏の取り組みとも重なるものであった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

塩作りを禁止された時期があった日本

宇城 本日は工藤さんの塩の話を楽しみにしてきました。

工藤 僕も楽しみにしてきました。今日はよろしくお願いします。

塩のことで皆さんがご存知ないのは、日本では精製塩ができたことで、それまで日本がやってきた伝統的な塩作りができなくなった時期があったということです。それは「塩田廃止法」といって、1971年の12月に急に決まりました。

僕はこれにはロッキード事件が絡んでいると推定しています。当時日本をより一層自由な外交、平等な外交をできるようにしようという政治家たちが集まって、日中国交正常化に向けておおいに盛り上がった時期がありましたでしょう。日本が中国と仲良く付き合うかどうかは自分たちで決めるのだという動きに対し、アメリカは良しとしなかった。それで日本国民全員が「精製塩」という「塩の味がする化学物質」を摂らされるようになったのです。これが30年以上続き、私たちの健康度が劣化しました。塩業界ではこの30年を「悪魔の30年」と呼んでいます。

宇城 そうなんですか。普通の人には分からないことですよね。

工藤 塩を作ってきた人は塩田を閉鎖せよと言われ、塩田だったところは工場地帯にされ工場が建つようになりました。それで日本の塩が99・9パーセントなくなってしまい、日本が独自に塩を作るということができなくなったのです。しかしその後、法律ではダメとなっても、日本が何千年もの間、塩作りをしてきたその歴史を未来につなごうと、草の根運動が起こりました。そして「研究」として作りたいと申請し、研究用に多少作ることは許可をもらったのです。それで伊豆大島での塩作りは残りました。しかし研究のために作るのはいいが売ってはいけないと。それで草の根チームは、研究に年会費をとって研究員たちに無料で塩を届けたのです。

それでマクロビオティックとか自然食品などを売っている食養生を考えている人たちが集まって日本食用塩研究会を作った。この食用塩研究会の活動が日本の伝統的塩作りを残してきました。やがて1998年に塩作りが解禁になるのです。

30年近く経ってやっと塩を作ってもいいということになったものの、精製塩の値段と人間が手作りで作る塩の値段は、どうしても10倍、20倍ぐらいの差になる。日本人が昔のように塩を手作りしても一部の人しか買わなくなってしまったわけです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●プロフィール

◎ くどう きよとし

1960年生まれ。早稲田大学教育学部中退。市場調査会社、広告代理店を経て健康医療雑誌の編集長となり、医学を研究するようになる。精神免疫学をページ・ベイリー博士に学び、心と体に最も優しい治療法を探求し、『免疫力が強くなる言葉の法則』を出版。生き方、考え方、言葉と塩と酵素で生活習慣病が回復していくことを全国の講演で伝えている。

◎ うしろ けんじ

1949年、宮崎県生まれ。

エレクトロニクス分野の技術者、経営者として活躍する一方で武道修行を積み、文武両道の生き様と、武術の究極「気」による指導で、人々に潜在力を気づかせる活動を展開中。「気」による「不可能が可能となる体験」は、目に見えないものを信じられない人にも気づきを与えるとともに、人間本来の自信と謙虚さを取り戻すきっかけとなっている。

空手実践塾、道塾、教師塾、企業・学校講演などで「気づく・気づかせる」指導を展開中。

㈱UK実践塾 代表取締役

創心館空手道 範士九段

全剣連居合道 教士七段

宇城塾総本部道場 創心館館長

中村哲の心と事業を未来へ――

希望の灯をともし続ける

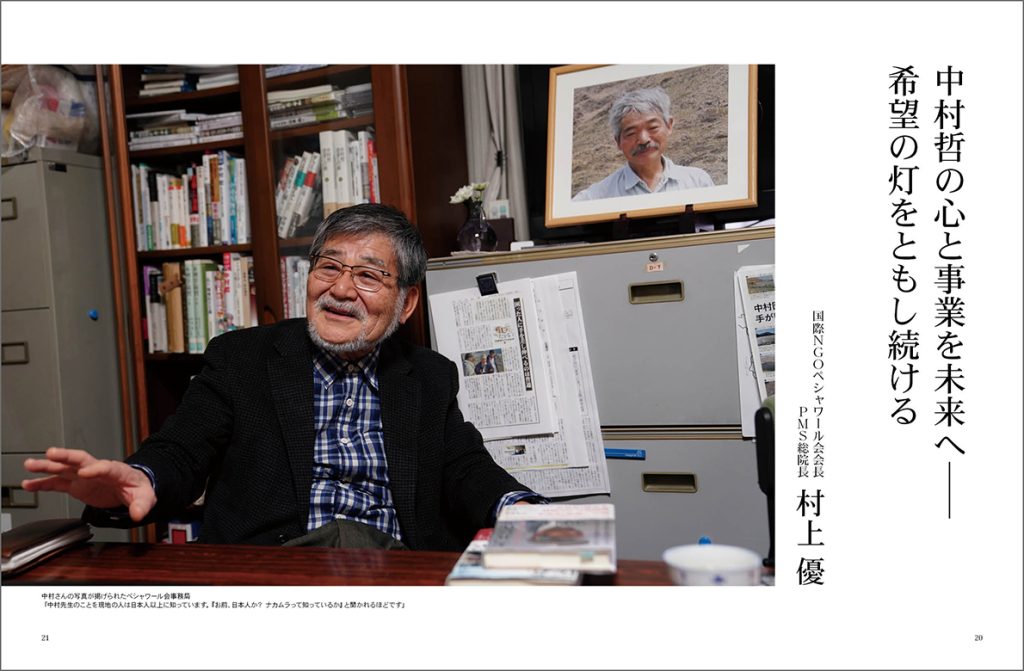

国際NGOペシャワール会会長/PMS総院長 村上 優

「水が善人・悪人を区別しないように、誰とでも協力し、

世界がどうなろうと、他所に逃れようのない人々が人間らしく生きられるよう、

ここで力を尽くします。

内外で暗い争いが頻発する今でこそ、この灯りを絶やしてはならぬと思います」

(中村哲医師の言葉 ペシャワール会報126号)

「中村先生は、アフガニスタンのそれまでまったく緑や森がない地域を緑化している。

それが実際できているということが平和ではないですか。

ですから彼は有言実行の人なのです。

一発も鉄砲を発射したわけでもない。武力で、力でやったわけでもない」 (村上優)

干ばつと戦乱で荒廃したアフガニスタンで貧困と飢餓に苦しむ人々を、医師の枠を越え、命を支える井戸や堰、用水路の建設を進め、その復興支援に力を尽くしてきた中村哲氏。氏が凶弾に倒れて今年で5年になる。その中村氏を50年近くにわたり、もっとも身近な相談役として支えてきた村上優先生は、中村氏亡きあともペシャワール会会長として、現地での事業を支え続けている。

中村氏との出会いや氏の人となり、また困難があっても常にぶれずに信念を貫き通したその活動の原動力など、多岐にわたって語っていただいた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

誰も行かない所に行き、

誰もしたがらないことをする

―― 本日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございます。

村上 よろしくお願いします。実は僕は茨城ダルク(薬物依存症回復施設)の岩井喜代仁さんをよく知っているんです。僕は精神科の医者ですし、ダルクのサポートをずいぶんしてきたし、彼の親分の近藤恒夫さんとも付き合いがありました。もう20年以上のお付き合いです。それでこの取材を引き受けようと思ったんです(笑)。

―― そうでしたか。ありがたいご縁に感謝です。今日は中村哲先生のことはもちろんですが、現在村上先生が会長として率いるペシャワール会の活動につきましても伺いたいと思ってまいりました。よろしくお願いいたします。

村上先生は中村先生の大学の2年後輩だと伺いました。

村上 中村先生は在学中に1年休学しているので、実質的には1年違いです。大学の時から中村先生は結構名前の通った方でした。僕の兄は中村先生とは九大の医学部の同級生なんです。当時は親しいというわけではありませんでしたが、兄を通して知っていて、当時は「村上」と言われるより、「まさるくん」と呼ばれていました。中村先生は当時から「てっちゃん」と呼ばれていましたね。

そんな中村先生と親しく付き合うようになったのは、国立肥前療養所(現国立病院機構肥前精神医療センター)に1年後輩として入ってからでした。

―― 一緒に山に行かれたと伺いました。

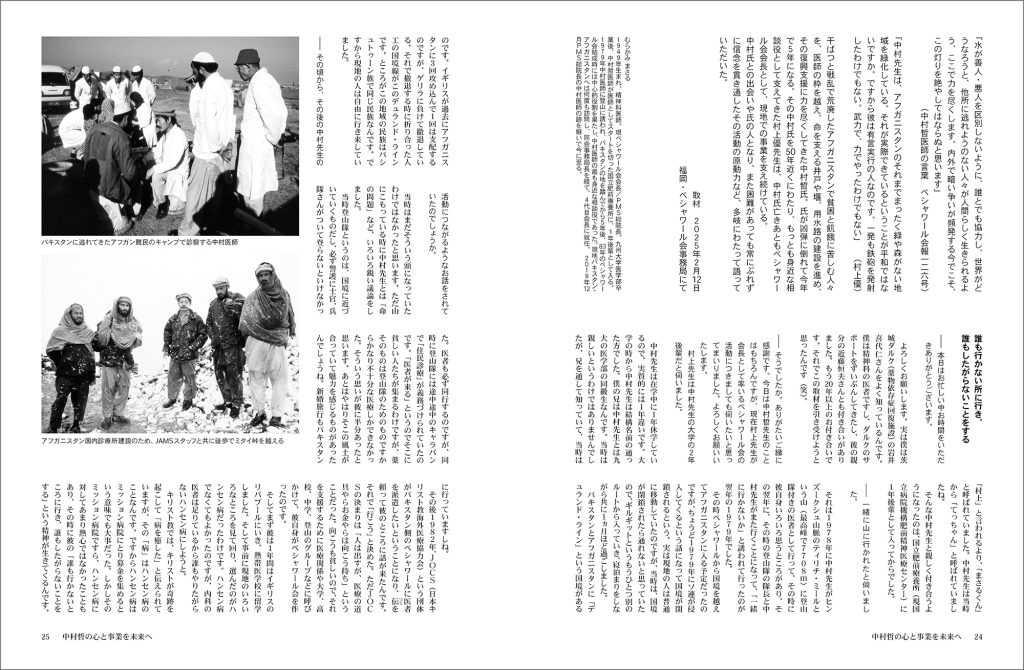

村上 それは1978年に中村先生がヒンズークシュ山脈のティリチ・ミールという山(最高峰で7708m)に登山隊付きの医者として行って、その時に彼自身いろいろ思うところがあり、その翌年に、その時の登山隊の隊長と中村先生がまた行くことになって、「一緒に行かないか」と誘われて行ったのが翌年の1979年でした。

その時ペシャワールから国境を越えてアフガニスタンに入る予定だったのですが、ちょうど1979年にソ連が侵入してくるという話になって国境が閉鎖されるという。実は現地の人は普通に移動していたのですが、当時は、国境が閉鎖されたら通れないと思っていたので、ギルギットというもうひとつ別のルートから入っていき、寝泊まりをしながら共に1ヵ月ほど過ごしました。

パキスタンとアフガニスタンに「デュランド・ライン」という国境があるのです。イギリスが過去にアフガニスタンに3回攻め込んで1回は支配するのですが、ゲリラに負けて撤退している。それで撤退する時に折り合った人工の国境線がこのデュランド・ラインです。ところがこの地域の民族はパシュトゥーン族で同じ民族なんです。ですから現地の人は自由に行き来していました。

―― その頃から、その後の中村先生の活動につながるようなお話をされていたのでしょうか。

村上 当時はまだそういう頭になっていたわけではなかったと思います。ただ山にこもっている時に中村先生とは「命の問題」など、いろいろ鋭い議論をしました。

当時登山隊というのは、国境に近づいていくものだし、必ず警護に士官、兵隊さんがついて登らないといけなかった。医者も必ず同行するのですが、同時に登山隊には途中途中のキャラバンで「住民診療」が義務づけられていたのです。「医者が来る」というのでそこに貧しい人たちが集まるわけですが、薬そのものは登山隊のためのものですからかなり不十分な医療しかできなかった。そういう思いが彼に半分あったと思います。あとはやはりそこの風土が合っていて魅力を感じるものがあったんでしょうね。新婚旅行もパキスタンに行っていますしね。

その後1982年、JOCS(日本キリスト教海外医療協力会)という団体がパキスタン側のペシャワールに医者を派遣したいということになり、伝を頼って彼のところに話が来たんです。それで「行こう」と決めた。ただJOCSの決まりは「人は出すが、医療の道具やらお金やらは向こう持ち」ということだった。向こうも貧しいので、それを支援するために医療関係や大学、高校、中学、登山のグループなどに呼びかけて、彼自身がペシャワール会を作ったのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●プロフィール

◎ むらかみ まさる

1949年生まれ。精神科医師。現ペシャワール会会長/PMS総院長。九州大学医学部卒業後、中村哲医師が医師としてスタートを切った国立肥前療養所に、1年後輩として入る。1979年中村医師に登山に誘われ、パキスタンの地を踏んでから5年後、83年のペシャワール会結成時には中心的役割を果たし、中村医師の最も身近な相談役であった。現地パキスタン・アフガニスタンへは何度も訪問し、同会事務局長を経て、4代目会長に就任。 2019年12月PMS総院長の中村医師の跡を継いで今に至る。

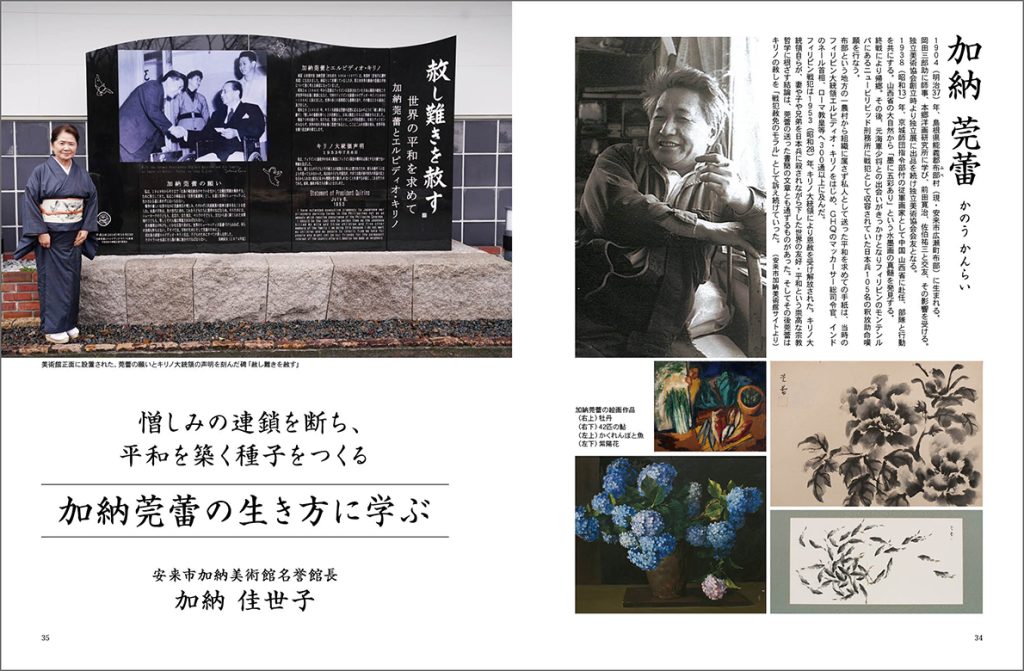

憎しみの連鎖を断ち、平和を築く種子をつくる

― 加納莞蕾(かんらい)の生き方に学ぶ ―

安来市加納美術館名誉館長 加納 佳世子

奥さんや子供さんを殺されて

日本人が憎くてたまらないキリノ大統領が

「赦し難きを赦す」ことで、

日本人はもっとそのことを重く受け止めていき、

それが平和へのスタートとなる。

「目には目を」では決して平和は訪れないことを訴えたのです。

それを莞蕾は自分の平和思想としてキリノ大統領だけでなく、

いろいろなところに手紙を出していきました。

加納莞蕾(かのう かんらい)は、島根県出身の画家。戦時中は従軍画家として中国山西省に渡る。戦後は元海軍少将との出会いがきっかけとなってフィリピンの日本人戦犯の赦免嘆願活動を開始、当時の大統領キリノ氏らに300通を超える手紙を4年間出し続けた。

キリノ大統領は自らの妻子や親族を日本軍に殺されながらも、次世代に「憎しみの連鎖」を残さないという信念のもと、100名以上に及ぶ日本人戦犯釈放を決断した。

莞蕾は大統領の「赦し難きを赦す」思いを自らの課題として向き合うことが平和のスタートだとし、73歳で亡くなるまで多くの人に大統領の思いを伝え続けた。幼い頃から身近に接してきた莞蕾の四女で現加納美術館名誉館長の加納佳世子氏に莞蕾の生き方、人となり、さらに、佳世子氏自身が次世代に伝えたい莞蕾の思いについて語っていただいた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

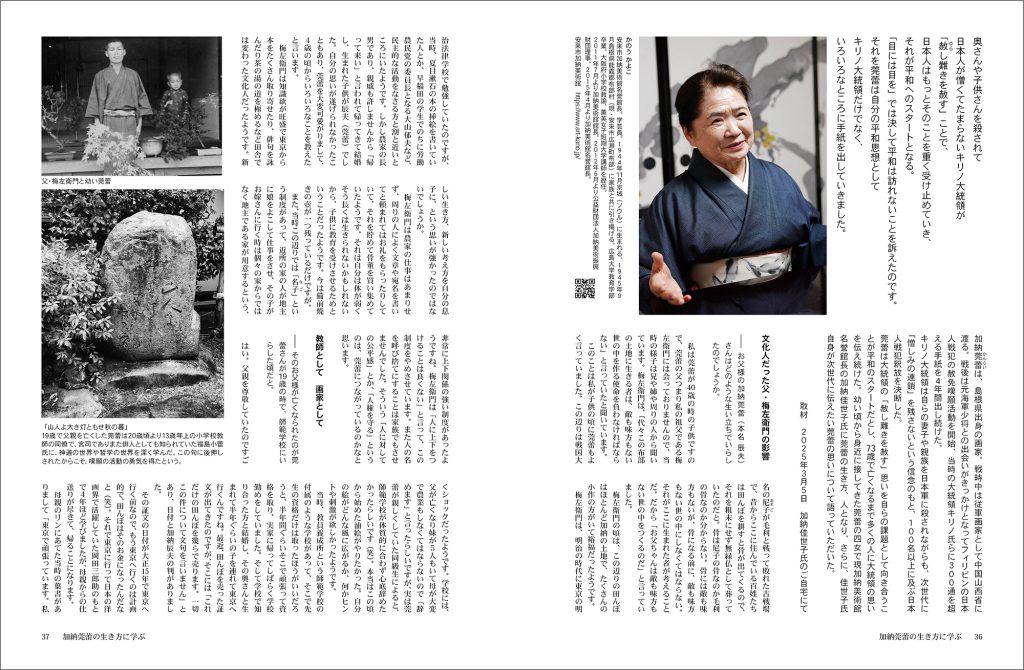

文化人だった父・梅左衛門の影響

―― お父様の加納莞蕾(本名 辰夫)さんはどのような生い立ちでいらしたのでしょうか。

加納 私は莞蕾が40歳の時の子供ですので、莞蕾の父つまり私の祖父である梅左衛門には会っておりませんので、当時の様子は兄や姉や周りの人から聞いています。梅左衛門は、「代々この布部の土地に生きる者は、敵も味方もない世の中を作る使命を負わなければならない」と言っていたと聞いています。

このことは私が子供の頃に莞蕾もよく言っていました。この辺りは戦国大名の尼子が毛利と戦って敗れた古戦場で、昔からここに住んでいる百姓たちは田んぼを耕すと骨が出てくるので、それを粗末にせず無縁仏として葬っていたのだと。骨は尼子の骨なのか毛利の骨なのか分からない。骨には敵も味方もないが、骨になる前に、敵も味方もない世の中にしなくてはならない。それがここに生まれた者が考えることだ。だから「お父ちゃんは敵も味方もない世の中をつくるのだ」と言っていました。

梅左衛門の頃は、この辺りの田んぼはほとんど加納の土地で、たくさんの小作の方がいて裕福だったようです。

梅左衛門は、明治の時代に東京の明治法律学校で勉強していたのですが、当時、夏目漱石の本の挿絵を書いていた人とか、早稲田の学生でのちに労働農民党の委員長となる大山郁夫など、民主的な活動をなさる方と割と近いところにいたようです。しかし農家の長男であり、親戚も許しませんから「帰って来い」と言われて帰ってきて結婚し、生まれた子供が辰夫(莞蕾)でした。自分の思いが遂げられなかったこともあり、莞蕾を大変可愛がりまして、4歳の頃からいろいろなことを教えたと言います。

梅左衛門は知識欲が旺盛で東京から本をたくさん取り寄せたり、俳句を詠んだり茶の湯の道を極めるなど田舎では変わった文化人だったようです。新しい生き方、新しい考え方を自分の息子に、という思いが強かったのではないでしょうか。

梅左衛門は農家の仕事はあまりせず、周りの人によく文章や宛名を書いてと頼まれてはお礼をもらったりしていて、それを貯めて骨董を買い集めていたようです。それは自分は体が弱くそう長くは生きられないかもしれないから、子供に教育を受けさせるためということだったようです。今は備前焼きの壺が一つ残っているだけですが。

また、当時この辺りでは「名子」という制度があって、近所の家の人が地主に娘をよこして仕事をさせ、その子がお嫁さんに行く時は個々の家からではなく地主である家が用意するという、非常に上下関係の強い制度があったようですね。梅左衛門は「人に上下をつけることは良くない」と言って、この制度をやめさせています。また人の名を呼び捨てにすることは家族でもさせませんでした。そういう「人に対しての公平感」とか、「人権を守る」というのは、莞蕾につながっているのかなと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●プロフィール

◎ かのう かよこ

安来市加納美術館名誉館長。学芸員。1944年11月京城(ソウル)に生まれる。1945年9月島根県能義郡布部村(現・安来市広瀬町布部)に家族と共に引き揚げる。広島大学教育学部卒業。大阪府小学校教諭、薫英女子短期大学講師を歴任。

2011年7月より加納美術館館長。2012年6月より公益財団法人加納美術振興財団理事。2015年4月より加納美術館名誉館長。

新連載 ◆作家・スポーツライター 小林信也

『変化・成長の肖像 ― 宇城道塾の学び ―』

「格闘家を農業に導いた宇城空手のエネルギー」

道塾で宇城憲治氏に学ぶ塾生の「変化・成長」とは。

自分自身とどう向き合い、どんな変遷をたどっているか、それぞれの挑戦を、スポーツライター小林信也氏が描きます。

◎ こばやし のぶや

1956年新潟県長岡生まれ。作家・スポーツライター。『真夏の甲子園はいらない』『子どもにスポーツをさせるな』『宇城憲治師直伝「調和」の身体論 スポーツ進化論』など多数。

◆写真家・ネイチャーガイド 安藤誠

連載『日常の奇跡』

「寒明け」

ネイチャーガイドとして自然と向き合う安藤氏。

目に見えないものを見、声なき声を聞くプロフェッショナルとして、私たちが見過ごしている「日常の奇跡」を、一瞬を切り取った写真とともに届けます。

◎ あんどう まこと

写真家/ウィルダネスロッジ・ヒッコリーウィンドオーナー&ガイド

北海道アウトドアマスターガイド。

◆ゆめの森こども園代表 前島由美

連載『愛の関わりと連携で、輝きを取り戻す子どもたち』

「子どもが安心できる居場所をつくる」

今秋の前島氏の著作第二弾『輝きを取り戻す思春期の子供たち』発刊を機に、今回は事例をお休みして、ゆめの森こども園の開園から10年にわたる実践と、全国オーガニック給食の活動から見えてきた展望を詳しく伝えていただいた。

◎ まえじま ゆみ

療育支援施設ゆめの森こども園を開き「発達障害」とされる子どもたちをサポート。子どもの食環境改革を目指す。

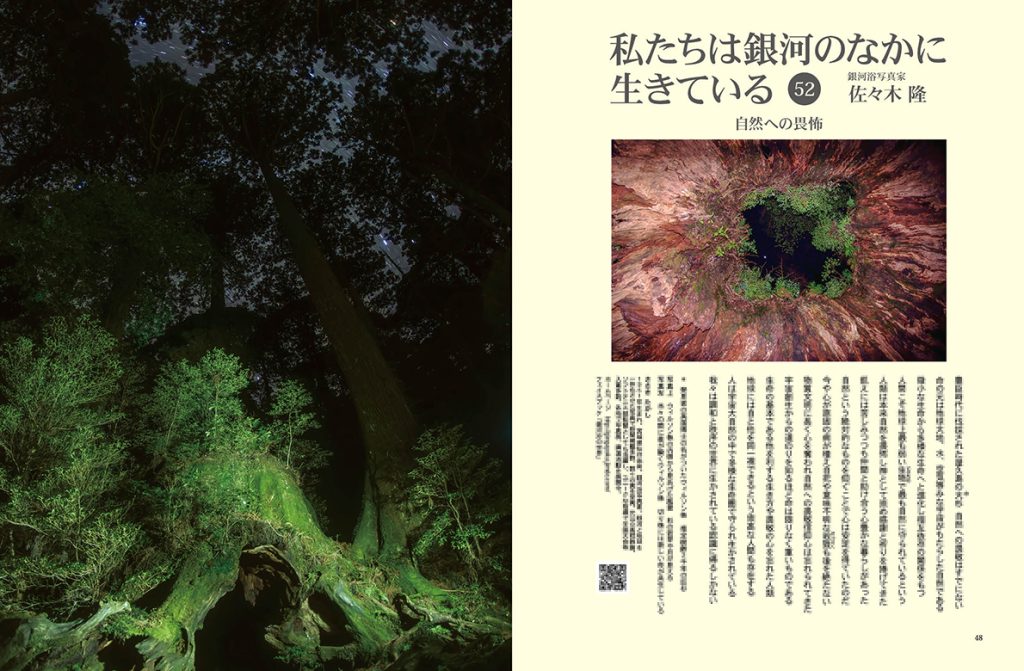

◆銀河浴写真家 佐々木隆

連載『私たちは銀河のなかに生きている』

「自然への畏怖」

生かされていることに気づけば、人生はもっと豊かになる。

銀河を舞台に生命の息吹を写しとる、佐々木隆氏の銀河浴写真。

◎ ささき たかし

銀河浴写真家。銀河と地球を一体化させた写真で新聞掲載多数、数々の賞を受賞。元公立高校教諭。

◆写真家 野村哲也

連載『地球を歩く ~知られざる絶景を求めて~』

「タスマニア物語(上)」

世界に飛び出し旅するからこそ見える、日本のこと、自分自身のこと。

秘境と絶景を求めて 150ヵ国以上を旅してきた写真家 野村哲也氏の連載。

◎ のむら てつや

写真家/高校時代から山岳地帯や野生動物を撮り始め、〝地球の息吹き〟をテーマに、アラスカ、アンデス、南極などの辺境地に被写体を求める。渡航先は150ヵ国以上で著書は14作。

◆作家 山元加津子

連載『ありのままの私たち』

「待ち遠しい春 ―― すべてが心を持っている」

人と違っていても、障がいがあっても、人はみな素晴らしい力を持っている。

植物も動物も人間も、みんなでひとつの命を一緒に生きている――。

長く特別支援学校で子供たちと接してきた山元加津子さんが伝える、生きる上で大切なこと。

◎ やまもと かつこ

長年、特別支援学校の教員を務める。作家。植物状態と思われる人も回復する方法があり、思いを伝える方法があることを広める「白雪姫プロジェクト」を推進中。古民家を中心とした「モナの森」で、生きる力を強くするための活動を行なう。

◆書家 金澤泰子

連載『きょうも、いい日』

「翔子の天職 ―― 喫茶店開店で見えてきたもの」

ダウン症の書家として活躍し、また生活面でも独り立ちをはじめた娘、翔子さん。その成長の日々を、母金澤泰子氏が綴ります。

母娘の絆に、胸が熱くなります。

◎ かなざわ やすこ

書家。久が原書道教室主宰。

一人娘、翔子さんをダウン症児として授かり苦悩の日々を送るが、その苦しみを越えて、翔子さんを立派な書家として育て上げた。

◆茨城ダルク代表 岩井喜代仁

連載『今日一日を生きる』

「ダルクの次世代を担う若者たち」

薬物依存者が社会復帰を目指すリハビリ施設として、薬物依存回復の確立した方法論を持つダルク。

自ら薬物依存症の道を歩みながら、今は仲間の回復のために茨城ダルク代表を務め、各施設を回り責任者やスタッフを育てる岩井喜代仁さん。

仲間に励まされ、支えられ、許され、受け止められながら、入寮者が回復に向かっていく姿は毎回感動です。

ともに苦しむ仲間の絆があるからこそ、人は前に進むことができるのだと教えてくれます。

◎ いわい きよひろ

薬物依存回復施設 茨城ダルク「今日一日ハウス」代表 女性シェルター代表

自身が薬物依存症となり、苦しみ抜いた末にダルクと出合う。以来、救う側へと生まれ変わり、薬物依存に苦しむ子供たちを預かり、共に生きて回復を目指す。

◆UK実践塾代表 宇城憲治

連載『気づく気づかせる』

「今の常識が根本から覆される「人間の可能性」

― その本質は「気」による調和融合にあり ―」

最先端のエレクトロニクス技術者として、さらには企業のトップとして活躍してきた宇城憲治氏は、現在徹底した文武両道の生き様と、武術を通して得た「気」によって、人間の潜在能力の開発とその指導に専念。

現在、氏は目に見えないものを目に見える形にするために、「普遍性、再現性、客観性」の実践検証をもって「目に見えないもの」の存在を解き明かす研究を先行させている。

◎ うしろ けんじ

㈱UK実践塾 代表取締役 エレクトロニクス分野の技術者、経営者として活躍する一方で、武術の究極「気」の指導で人々に潜在能力を気づかせる活動を展開中。

創心館空手道 範士九段。全剣連居合道教士七段。宇城塾総本部道場 創心館館長

◆編集部コラム 『心の奥の取材ノート』

「アソシア志友館 理事長 柴田秋雄さんのこと」

交わした言葉、ちょっとした仕草、振る舞い ――

今もありありと思い出す、取材で出会った人たちの思い出を綴ります。

工藤清敏連載「塩から社会を見てみれば」はお休みです。

(準備中)

(準備中)